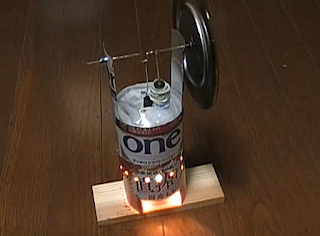

焼玉エンジンをイメージした灯油トーチの実験

灯油ランプは、灯油が染み込んだ木綿のロープに点火すると、ロープに染み込んだ灯油がガス化され、酸素と混合されて燃焼(酸化)します。その燃焼熱で灯油のガス化が加速されて継続した燃焼現象が起こります。

薪で焚き火をする場合も同じことで、初期熱で薪をガス化して酸素と混合されて燃焼させます。あとは過熱サイクルが加速されてバーン状態になって、燃焼反応によるガスが抜け切ると灰になるわけです。

今回、実験したのは、その連続的に起こっている燃焼現象を、フェーズ単位に分別してより効率的に燃焼をコントロールできないか?という実験です。先人達が何度となく歩んできた道を、無駄に探求しようという遊びです。w

イメージ的には、メッシュの筒の下に灯油が染み込んだ木綿のローブがあって、それを加熱することで燃焼ガスが発生します。そのガスを上部のヒートプラグで点火しようというものです。

発火することでヒートプラグが過熱されて、下に伸びた同軸が木綿ローブを再加熱してガス化を促すという「加熱→ガス化→点火→発火」のサイクルで間欠に光るトーチをイメージしています。

焼玉エンジンのような感じでしょうか?

特に意味のない遊びです。

間欠式なので、自転車のLEDライトのように燃費は多少いいかも?

「ポッポッポッ」という音が楽しいです。

鉄製だと常に加熱されて普通のトーチになると思います。

この実験を突き詰めれば、昔よく使われていた加圧式の灯油トーチに行き着くことは承知していますが、その過程を探求するというところに趣があります。